문은 드나듦이라는 기능적인 본질을 분명히 가지고 있지만, 그것 외에도 많은 본질들을 가지고 있다. 문이라는 것이 공간과 공간을 연결해주는 방식이라는 것은 누구라도 알 수 있지만, 사실 따지고 보면 꼭 문을 통해서만 한 공간에 침투할 수 있는 것도 아니요, 또한 문이라고 해서 꼭 통과할 수 있는 것도 아니다.

이 영화에서의 문은 매우 상징적인 장치로 사용되었다. 그것은 계율일수도 있고, 윤리일수도 있다. 무엇이라고 이름을 붙이든, 그것은 하나의 법칙으로서, 일종의 약속이다. 이 영화는 이 ‘문’의 상징성을 중심으로 돌아가는 영화라고 해도 지나치지 않다.

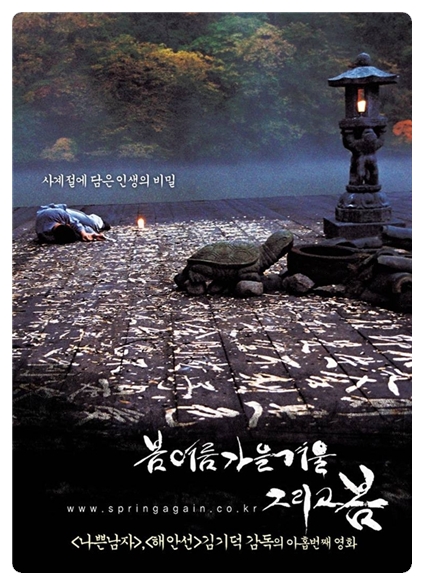

영화의 배경이 되는 고즈넉한 암자는 호수의 한 가운데 위치하고 있다. 호수 주변에는 산도 둘러쳐 있지만, 그렇다고 울타리가 있는 것은 아니다. 그러나 그 호수에 도착하는 사람들은 모두 호수 한 쪽에 나있는 대문으로만 배를 대고, 그곳으로만 드나든다. 그 호수에서 마치 암자에 가는 길은 그곳밖에 없는 것처럼.

암자의 속은 더욱 가관이다. 그 암자는 법당과 생활공간(잠자는 방 따위)이 모두 하나인데, 그것의 구분과 양 공간 사이의 소통은 ‘벽’으로서가 아니라 오로지 형식적으로 세워진 ‘문’을 통해서만 이루어진다. 들어갈 때도 그냥 문 옆의 훤히 보이는 빈 공간을 향하면 될 것을 굳이 문을 열고 그 공간 속으로 들어간다. 그 문을 통해서 들어갈 때만 그곳은 법당이 아닌 생활공간이 되고, 그곳에서 일어나는 일들-잠 등-은 생활로 인정을 받는다.

주인공 동자승이 청년이 되어서 점점 방황하고 타락하는 것에는 그 문의 상징성을 깨어버리는 것에 있다. 즉, 문을 통해서가 아닌 터져 있는 공간을 통해 무엇인가를 바라보고, 문의 상징성을 깨어버리는 순간, 그 동자승은 그 문의 상징성뿐만 아니라 자신을 키워주는 노승과 불교의 가르침마저 깨어버린다. 그리고 동자승은 그렇게 깨닫게 된 속세의 달콤함을 좇아 도망친다.

떠날 때도 그랬지만, 나중에 집착과 살의를 이기지 못하고 돌아온 동자승은 호수 어귀의 문을 통해 배를 타고 다시 암자로 돌아온다. 그는 자신의 모든 감각기관을 ‘閉’자를 쓴 화선지로 막고 죽음을 시도하다 노승에게 혼찌검이 난다. 그리고는 찾아온 경찰에게 끌려가게 된다. 그리고 시간이 지나자 노승 역시 자신의 모든 감각기관을 ‘閉’자를 쓴 화선지로 막고 스스로 몸을 불살라 입멸(入滅)한다. 스스로 문을 틀어막는(閉) 순간은 스스로가 그 무엇도 전해줄 것 없고, 받을 것도 없는 순간임을, 그래서 틀어막음과 엶이 아무런 의미가 되지 못하는 순간에 이루어져야하는 것임을 말한다.

돌아온 동자승은 이미 장년에 접어들고, 예전의 자기만한 어린 아이를 하나 맡아 키우게 된다. 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄처럼 예전의 굴레를, 또한 계절의 굴레를 벗어나지 못할 것임을 영화는 암시한다. 암자 속에서의 일탈이 문 밖의 세계, 계절의 이탈을 통해서 이루어질 것처럼 보였지만, 결국 암자 어귀에 있는 문을 통해 나가고 다시 들어오고, 또 잡혀나가고, 다시 돌아오는, 결국 문밖으로 나가지 못할 것임을, 문 밖으로 나가는 것은 결국 더한 고통을 낳는 것임을, 살아가기 위해서 벗어날 수 없는 수난과 집착의 고뇌를 새로운 동자승이 짊어나갈 것임을 마지막 동자승의 천진한 웃음 뒤에 잔인하게 감추어둔다.

그리고 김기덕 감독은 그것을 영화라는 문을 열어서 들어오라고 손짓한다.

그래서 이래저래 기분 나쁘고 섬뜩하고 슬픈 영화였다.